2004年,他放弃年薪百万的收入,回到负债近千万的村里工作,一时让无数人咋舌和纳闷。作为村民的领路人,十年奋斗穷村换新颜。2014年,全村净资产增加到1.62亿元,去年村民人均纯收入28763元,老年人福利较10年前增长了15倍。

他,就是张家港市杨舍镇赵庄社区党委书记汪明如。

2014年12月29日,年仅50岁的汪明如病逝。生命的最后时刻,他是这样度过的:去世前15天,以晨练为借口,跑到工地视察工程进度;去世前9天,在村委会认真核对村民年终分红账目;去世前一天,为第二天的村年终总结大会作准备;去世前3个小时,仍反复念叨“开会、分红、慰问老党员、探望孤寡老人”四件事……

如今,走在赵庄社区,提起汪明如,社区里的百姓,在悲痛缅怀的同时,无不发出啧啧称赞。

选择放弃年薪百万回穷村工作

赵庄村(2014年年底更名为赵庄社区,记者注)是张家港市区的一个城中村,汪明如在这里出生,在这里长大。2004年,在外经商年薪百万的汪明如回村工作的消息震惊了父老乡亲:放着“金饭碗”不要,回来作甚?同时不解的,还有汪明如的家人。

1994年起,汪明如和妻子经营了一家水产店,每天起早贪黑。虽然很辛苦,但是生活比一般家庭富足,衣食无忧,后来有房有车。当汪明如选择服从组织准备回村里工作时,妻子和儿子都反对。

2004年仲春的一天晚上,当家家户户围坐一起观看电视节目时,汪明如家召开了第三次家庭民主会,中心议题是讨论汪明如是否回赵庄村工作。这个议题,前两次家庭民主会都是2票反对1票同意而休会,家人都觉得,如果他回村工作,不仅收入少了,而且工作压力大。

汪明如很理解家人的想法,但他更没有忘记自己的穷苦出身,他是一个喝家乡水,在家乡人帮助下长大的。带领村民改变赵庄面貌,让大家过上好日子是他义不容辞的责任。在开第三次家庭民主会前,为了能得到更多的支持,背着妻子,他专门找儿子谈了一次话。他坚定地对儿子说:“我要回去,不然我入党做什么!我们活着要有存在感,要有社会价值,我要回村里做些事情。”汪洋看到父亲像孩子一样恳求他时,第一次由衷感受到作为赵庄人的父亲对家乡的情怀。儿子最终理解了父亲的想法。

在父子俩共同努力下,第三次家庭民主会以2票同意,1票反对圆满结束。

追忆往事,汪明如的妻子许淑英说,有件事在丈夫心里记了一辈子:小时候,有一年田里遭灾颗粒无收,过年那天,汪明如兄妹几个饥肠辘辘,是邻居张奶奶把仅有的5个馒头送给了他们。“父老乡亲的滴水之恩,他这辈子都忘不了。”许淑英说,丈夫和她经商闯荡,改变了穷苦生活命运,但丈夫总说,是党和国家的好政策,让他从一无所有,到有家有室有自己的事业。

拼搏曾经穷村蜕变成富裕小康村

成为赵庄村主任后,汪明如决定带领赵庄人走向小康幸福道。当他在村委会账本上看到“村级可用财力250万元、全村净资产负债980余万元”这两个数字时,他的内心久久不能平静。赵庄作为“城中村”,曾有杨舍镇经济发展“四小龙”之美誉。可当时的赵庄村,不仅负债近千万,人均耕地不足两分,是全镇最穷、环境最差、人心最散的行政村。赵庄该如何发展、如何走出困境?汪明如陷入了深深的沉思。

“决不能让赵庄村民富的富来穷的穷。”汪明如经过多次调查摸底,果断决策,抓牢全国在张家港率先推进城乡一体建设的机遇,把村级经济发展重心从“村村冒烟”的小工业转向配套城市建设的三产服务业。

城乡一体化,农村变社区、农民转市民,面朝黄土背朝天的农民充满了顾虑和质疑。“当时明如面临巨大的心理压力,一边是多方奔走找资金、跑项目;一边是走家串户做村民思想工作,把民心安定下来。”许淑英说,那段时间,丈夫几乎每天奔波到半夜,脚上磨出血泡也浑然不知。

呕心沥血的付出,赢得了百姓的信任。2008年5月,汪明如担任赵庄村党总支书记后,“三产富村”的思路更加明晰。他带领村民“腾笼换鸟”,用土地置换门面房为村集体增加租金收入;他引进市场化经营理念,以“项目兴区”加快推进股份合作公司经济化运作。这之后,汪明如争取到100万元的资金,在村委会东侧盖起了一座高楼。这栋楼,成了赵庄村村级经济发展的新引擎。

原村委工作人员陈永春说,那段时间,汪书记几乎天天都泡在工地上,勘查工程质量,监督施工进度,工人们每天都碰到他,总说,汪书记,你放心,我们一定保质保量完成。可他总是笑笑,其实他考虑盘算的已是下一步该如何招商,实现利益最大化。时间就是效率,效率就是金钱,不到3年时间,3座大楼拔地而起,增加三产面积6000多平方米,村级可用财力有了质的飞跃。

同事们对汪明如都竖起了大拇指:“汪书记‘有勇有谋’,让赵庄少走了弯路,真是好样的!”

10年来,汪明如踏遍了赵庄村每一寸土地,开创了一个又一个先例。村民说,他像是一台永动机,有使不完的劲儿。

10年来,赵庄村逐渐甩掉了贫穷的帽子,村里净资产增加到1.62亿元,2014年村民人均纯收入28763元,老年人福利较10年前增长了15倍,百姓生活翻天覆地。

感动病榻上放心不下的全是村里的事

就在汪明如带领赵庄村民,朝着一个又一个更高目标奋斗时,然而,病魔却悄然来袭。2014年3月,汪明如被确诊为胃癌晚期。在上海动了大手术仅仅2个月后,他又投入到忙碌的工作中。在5月16日的例会上,汪明如出现在会议室内,声音依然洪亮如钟,只是脸色苍白了许多。

那段时间,赵庄的重点项目乾宸大厦刚刚破土动工,虽然区镇领导再三叮嘱他安心养病,身边的同事与亲友们也苦劝他多休息,但汪明如还是停不下来,工地、医院、村委三地连轴转。上午还在医“院复查,下午就去工地了解施工进展情况。”在同事徐建洪眼里,汪明如“真的太拼了”。前往工地的石子路坑坑洼洼的,汪明如拖着孱弱的身子,喘着大气往前挪步子,因为化疗、手术,他一下子瘦了30多斤,面无血色,浑身乏力。

“与其躺着等死,不如用余下的生命做些新的尝试。”没有过多的消沉与悲伤,病榻上的汪明如开始谋划赵庄村未来10年的发展规划。身体状况好些的时候,他白天照常去村里工作,晚上坐在书桌前看材料、写规划,后来体力不支无力下床,就把电脑搬到病床上继续写,再后来连键盘也敲不动了,就口述,让妻子用录音机录下并整理出来。

“随着癌细胞的扩散,疼痛越来越强烈,他不停地转换姿势,而每换一个动作又会引来更大的疼痛,他就用一只手死死掐住另一只手的虎口,极力克制疼痛造成的面部肌肉痉挛。”许淑英说,那段日子,丈夫总是久久凝望着窗外的村子,沉思良久,直到天亮。

在一夜夜的沉思中,在窄窄的病床上,汪明如完成了生命中最后一份文件——《赵庄村未来十年发展规划》,描绘的是村兴民乐、共同富裕的美好蓝图。

“让所有老百姓都过上好日子,才是共产党员的价值追求,是农村基层党组织要解决的首要问题。”规划书扉页上,是汪明如俊秀的字迹。

缅怀百姓口碑是他生命的金杯

“癌细胞扩散至脊髓,汪书记情况危急,急需大量用血……”2014年12月26日,抢救室传来的消息,让赵庄村村民慌了神,他们在第一时间冲到医院,撩起袖子争相献血,一时间,医院门口排起了一条长龙,上千村民探着脑袋焦急地等待着。当天,来医院献血小板的人数,打破了汪明如所住医院几十年来的单日纪录。

然而,村民的呼唤和爱戴,最终未能挽救汪明如的生命。2014年12月29日,年仅50岁的汪明如,生命在这一天最终定格。

2015年1月2日,是汪明如出殡的日子,村民们自发赶来了,送行的队伍排成了一条长龙,人们含泪送别好书记汪明如,就像是在送别自己的亲人。灵车从赵庄乾宸大厦出发,缓慢前行。这座即将竣工的高楼,凝结着他呕心沥血的操持和奔波,凝聚着他对赵庄未来发展的科学规划,是他心系百姓福祉的见证。然而,他却等不到大楼竣工时鞭炮齐鸣、欢欣鼓舞的那一刻了。

“汪书记,我们舍不得你走啊!”在馨苑北路的大道上,一位白发苍苍的老者向着送葬队伍哭喊着。

汪明如的妻子许淑英更是泣不成声:“村里年终总结大会没有开、年底村民还没分红、老党员还没去慰问、孤寡老人还没去探望。”这是丈夫临终前最后嘱托的四件事,与病魔苦苦抗争一年,他把工作延续到了生命的最后一刻。

然而,对家人,他没留下一句嘱托。

在儿子汪洋的心里,父亲的一言一行就是留给自己的宝贵财富。他记得在2014年12月22日那天,他们进行了一次深入内心的、男人之间的对话,父子俩都流泪了。“做人做事要认认真真,内心坦荡,还有孝顺家人。”汪明如抚摸着儿子的头,他说“家里没什么事交代,等我好了再跟你们讲”,而后迟疑了1秒,又说道:最放“心不下的还是村里的事。”

“10年前,汪明如放弃年薪百万的收入,回到家乡带领村民一起奋斗,让曾经贫穷、落后的村子,变成了殷实幸福的小康村,这也充分证明了他是一个信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当的基层好干部。”张家港市委书记姚林荣说。

心中有党,共产党人就要为百姓谋幸福

十年的打拼,赵庄老百姓的钱袋子逐渐鼓了起来,汪明如将更多的精力用于提升村民的幸福感和满意度。

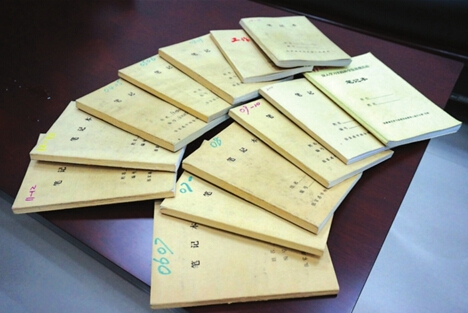

只要一有时间,他就往村民家里跑,跟群众拉家常,聊村事,每次他都怀揣着一本“民情日记”,把群众的所思、所想、所盼和对各项村务工作的看法等都详细地记录在日记上。

“17户困难家庭要办低保、398名60周岁以上老人要村里支付参保、聋哑夫妇宋金龙又生病了,要给他们报销医药费……”这样的民情日记,汪明如记了十多本,村里的大事小事不仅被记在了这叠厚厚的日记本上,更记在了汪明如的心上。

“事事有人管、件件有落实”,那一本本充满深情的民情日记,也正记录着汪明如为村民服务的点点滴滴。

妻子许淑英说,丈夫记不得自己的生日,也总忘了对家人的承诺,但赵庄村1152户人家4211名百姓的情况,他却一个不落地刻在脑海里。他总说,百姓百姓百条心,只有把百条心拧成一股绳,才能办好事情。

2007年,赵庄新村安置分房,村民发现原来规划的人防设施没有了,有些不满。汪明如先后8次上门做村民思想工作,同时多次与镇政府协调,最后政府不仅装上了人防设施,还将安置房的价格每平方米降低了120元。此外,扩建新建卫生服务站和居家养老服务站、村(居)民合作医疗实现全额补贴、为困难群众捐款,让他们重拾对生活的希望,从一项项惠民工程,到对父老乡亲逢难必帮、逢病必探,汪明如可谓“不吃百家饭,操尽百家心”。

赵庄有80多户老年过渡房,住的都是75周岁以上的老人和特殊家庭。工作再忙,身体再不好,汪明如都保持着每月1~2次的频率,绕到老人的家中,坐下来唠唠嗑。年近七旬的眼疾老人孙桂清生活贫苦,汪明如时常自己掏钱济他,并宽慰老人:好好活着,享享今天赵庄的福!”“

困难户徐永英最有感触,她说:每逢节日,我都会接到“汪书记的电话,他都会来我家,每次来都给我家捎上一些东西和慰问金,鼓励我女儿好好读书,长大回报父母和社会。我女儿常说,没见到过像他这样的好书记!”

“有困难,找汪书记”,这成了赵庄村民的口头禅。他们总说,汪书记没有“架子”,找他说事“能掏心窝子”。而且,汪明如的手机从不关机,不论白天黑夜,老百姓只要有事找他,总能在第一时间得到帮助。“即便是在汪书记生命的最后那段日子,他在病床上仍在处理村中各种大事小事,电话那头的声音,一点也听不出是个重症病人。”赵庄社区办公室主任张裕说。

如今,在赵庄社区,60周岁以上老人的农村合作医疗保险全由村里支付,并且每年分红达每人2500元,预计2016年将再翻一番;赵庄乾宸大厦一至三楼、湖东花苑门面房只租不卖,保证村民的长久利益;建设有电梯的便民餐厅;推行送戏下乡、自编自演广场文艺……赵庄的一系列惠民政策与汪明如紧紧联系在一起。

老百姓看在眼里,记在心上。自从知道汪书记得了胃病,赵庄村老年过渡房里的老人每天争着煮白米粥,好让路过的汪书记暖暖胃。70岁老人谭惠英说,在汪书记的帮助下,全村孤寡老人丝毫没有感觉无依无靠,而是过上了幸福晚年。

心中有责,人生就该荡气回肠走一遭

在村里,很多人对于汪明如的记忆,都称他为“拼命三郎”。早出晚归、废寝忘食,他“忘我”的工作精神深深地影响着每一个身边的同事。

赵庄村办公室主任张裕回忆说:我们8点上班,他每天早上7点不到就到办公室了。每天都是第一个来,最后一个走,有时候晚上10点钟都还没回家。作为办公室主任,张裕很不好意思每次都比书记离开得早。有几次,她对书记说,今天我等你,书记却对她说:小张,不要等我,你家里“还有小孩要照顾,我还有点事要处理,你先走吧。”

赵庄乾宸大厦动工之前,大热天,汪明如带领村“两委”班子成员到苏州邻里中心、常熟梅里镇等地参观学习。每到一个地方,他都要拿出图纸,趴在地上把图纸与看到的建筑进行现场比对,遇到好的设计当场作出标记。村委的一名干部回忆说:一开始说实在的我们还不好意思。后来,我们被汪书记感染了,他就像“熟练工”一样,到一个地方就趴下来,我们也就慢慢适应了,我觉得他太认真了,大家都很钦佩。

尤其是得病后,汪明如没时间去想生与死,他开始和生命赛跑。只要身体状况好些,白天就照常去村里工作,晚上还要坐在书桌前看材料、写规划。后来体力不支无力下床,病榻上的汪明如就要求村干部每天向他汇报村里的情况,还常把工作写在纸条上,让前来探望的人带回去。

“皱巴巴的,上面都是他的汗。”去得最多的村干部邓敏毓,翻着带回来的大大小小的纸条,说自己好多次都想悄悄藏起床头的纸和笔,“汪书记连说话的力气都没有了,脸煞白,虚汗直流,着实让人心疼”。

2014年12月上旬,躺在医院病床上的汪明如身体已十分虚弱,每翻一个身都大汗淋漓。然而,汪明如依然牵挂着村里的工作,要求副书记邓敏毓每天下午4点向他汇报工作。汪明如临终最后一个星期里,还是坚持每天布置安排着村里的大事。12月26日临终前三天,村里有人来找他签字,当时他已四肢无力,写不好字,他心里很着急。于是,他让人递过白纸练字,练了好几次才颤抖着手签下了自己的名字,留下了他生命中最后的一笔。

面对死亡,拼命去争取的竟不是生命。这背后究竟有一股怎样的力量?在妻子许淑英看来,这个答案或许她懂。丈夫没有闲下来的时候,哪怕是睡觉,脑子还一直在思考问题。即便是在病情恶化、免疫能力极低的时候,他念念不忘的还是工作。“这样的身体还要坚持去村里开会,我们不同意,他就摆脸色。”许淑英说,好多工作其实没那么赶,一年完成的他半年就要做到,还要做好,追求完美,他就是这么一个“倔脾气”。

许淑英说,这么多年来,她不只一次问丈夫,为什么这么拼,得到的总是那一句——“人生就该荡气回肠走一遭”。尽管嘴上“抱怨”汪明如“屋里的事几乎不闻不问”,如今许淑英是多么期望能看到丈夫早出晚归忙忙碌碌的身影,但现在一切都已经成了回忆。

心中有戒,心中无私才能无愧于百姓

对百姓掏心掏肺的汪明如,也有“不近人情”的一面。他与村干部“约法三章”:坚决不搞暗箱操作,坚决不取非分之钱,坚决不做人情工程。

有一次,一位村民看到村里的拆迁过渡房空着,就找到汪明如,寻思凭借老朋友的交情,让汪明如出租3间给他弟弟开棋牌室应该不成问题。不料吃了个闭门羹。过渡房是“专房专用的,是留给动迁百姓急用的,我们怎么能干这种让人戳脊梁骨的事?”汪明如斩钉截铁地拒绝了。

在村里当干部,一言一行都受到村民的“监督”,而待村民如亲人的汪明如,大家描述起他的“样子”,常用的词语还有“铁面无私”。2013年初,听说村里要建大楼,有个想承揽工程的包工头找到了汪明如,被当场拒绝:“工程上所有项目都由区镇招标办公开招标,你可以凭实力去投标,我个人不参与,找我也没用!”记者在村委采访时,村民小组长徐建洪说,他和汪书记一起出差,感受最大的就是很累也很苦,不仅从不包车和打的,吃饭也是省了又省。有一次和汪“书记去上海办事,直到下午1点多,两人饿得肚子咕咕响,他才说,今天去吃‘大餐’。结果,是在弄堂里的一家小饭馆,花24元钱吃了两份快餐。”

提起汪书记,曾经一起共事过的村干部钱凤娟、周美琴等人是泣不成声,大家都说:“10年来,赵庄村从净资产负债980万元增长到净资产1.62亿元,过去的矛盾多发村成为如今的文明和谐村,凝聚着汪书记的心血,也凝聚着汪书记忠于党、忠于人民的情怀……”

“一个人活在世上,官是当不到头的,钱也是难以挣尽的。能让赵庄村的父老乡亲过上好日子,是我最大的幸福!”这是汪明如常挂在嘴边的一句话。

在汪明如当村支书的十年里,赵庄村没有一人上访,未发生一次聚众事件,还被评上了省级文明村。

许淑英在整理汪明如办公室遗物时,看到一大堆的荣誉证书和工作笔记,笔记上密密麻麻记着许多处理的难事、特事、急事,她抱着这些遗物放声大哭:“明如,你为啥不与我说说家里的事和你心里的苦呀!”

“十年了,他真的是吃了不少苦,就这样倒下了。可惜,真的太可惜!”许淑英泣不成声。

汪明如永远留在了赵庄村,留在了家人及赵庄百姓的心中。 (谷雨)

(编辑:徐宜鹏)