离休前,他参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,放弃在大城市工作安置去开拓北大荒离休后,他带“火”了四家工厂,组建起社区文艺宣传队,到校园巡回演讲让革命思想薪火相传,共产党人这辈子就是奉献!遗体捐赠给扬大医学院,99岁老党员张万林人生最后一刻献出的是自己。

张万林笔记本里写着“离休不离党,退休不褪色”。

有人问:共产党人,你是个怎样的人?

他回答:是建立新中国的一名坚强战士,是建设新中国的一名普通干部,是社会主义核心价值观的忠诚践行者。

有人问:共产党人,你的信仰是什么?

他回答:克己奉公,俭以养德,一生奉献,不求索取。

2014年1月7日下午3点半,苏北人民医院一幢病房楼里,全国老干部先进个人、99岁的老党员张万林因患肺癌溘然辞世。身上穿的,是他90岁那年受邀出席“百叟宴”时的唐装。扬州市广陵区委组织部、老干部局的同志在病房走廊内,为张万林举行了简短的悼念仪式。几分钟后,遵照张万林的遗愿,他的遗体捐献给了扬大医学院。

“带着一颗心来,不带一根草去。”他说,共产党人这辈子,职责就是牢记使命,信念就是对党忠诚,身份就是一生奉献。

“如果说共产党人有职业病,这个病就是‘自讨苦吃’!”

在地方30多年退休生涯中,他带“火”4家工厂,组建起一支上百人的社区“文艺宣传队”。1976年,张万林离休了。一头牛,卸了架,该休息了。然而,谁也没有想到,他选择了另一种活法。

张万林祖籍江苏如皋,1940年参加新四军,1941年加入中国共产党,先后参加过抗日战争、解放战争,抗美援朝战争结束回国后,他放弃了在北京、上海、杭州等大城市的工作安置,带着妻子陈哲,跟随王震将军率领的10万官兵开拓北大荒,在黑龙江省佳木斯合江农垦局、双鸭山林场一干就是18个年头。

对于张万林来说,扬州不是故乡胜似故乡。在张万林的记忆里,抗战时,扬州的父老乡亲救过他;黄桥决战时,扬州的父老乡亲挑着猪肉、大米上前线支援过他。离休安置,他毫不犹豫地选择了扬州。那一年,他60岁。

有人说,革命了一辈子,该享享清福了。张万林一听,急了:“入党时向党宣过誓,干革命要干到脚直眼闭,现在国家还困难,我怎么能歇下来?如果说共产党人有职业病,这个病就是‘自讨苦吃’!”

现在,退休了。他最想要做的,就是给扬州的父老乡亲再办一两件好事!今年90岁的胡梅芳,是解放后扬州市第三任妇联主任,在张万林刚离休到扬州那会儿,她的丈夫陆延鸿刚刚落实政策恢复职务,担任城南公社的党委书记,“我家老头子每次回到家,都说来了一位从黑龙江离休回来的老干部,这人很能干,生产上用的木材、钢材、机电产品,全是他想法子采购到扬州的。”

上世纪70年代末,物资极度匮乏,每一次去东北出差,张万林都只带上一名采购员,背上被褥,坐上火车,当天任务当天出发。出差回来,差旅费发票总不肯报。陆延鸿问他:“你拿工资往里贴,你贴得起吗?”张万林说:“厂子效益不好,要是人人都想在锅里捞一点,厂子啥时候才能办好啊?”

因为来了张万林,城南公社灯泡厂、物资公司效益上去了,城南公社一下子成了全市先进,变成了“明星公社”。那阵子,他带“火”了4个工厂,培养了几十名优秀的企业管理者。

张万林非常喜欢引用杨善洲的一句话:共产党人,不要躲在安乐窝里做“盆景”,要到人民群众中去当“雪松”。

1985年,因为年龄原因,张万林回到了社区。不久,“曲江南路2号”的居民们发现,大院通道的墙壁上多出了一张“黑板报”,里面的政治宣传内容每月更新一次,天气预报每天更新一次。大伙出门,穿啥衣服、带不带雨具,不用看天,看看“黑板报”就知道。

一时间,张万林夫妇在大院自办“黑板报”成了媒体的一条新闻。居民们开心地说:“张家老两口既是我们大院的‘政治宣传员’,也是免费的‘气象预报员’。”

每天和居民们打交道,张万林察觉到一种社会坏习气:打麻将成风。“沉溺久了消磨进取心,输赢大了伤害邻里情,长此以往,会造成邻里不和、家庭不和……”

很快,张万林组织的“曲江晨练点”出现了,他把晨练点分成太极拳、歌唱、舞蹈、腰鼓几个小组。张万林任“队长”,部队文艺兵出身的陈哲任“导演”。

“平时训练,他总是第一个到,打扫好场地,摆放好音响,接通好电源。遇到活动演出,他就是大后勤,在后面帮大伙提包、拿衣服。要是遇到刮风下雨,他就一家家地电话通知当天的活动取消……”说着说着,陶雪琴的眼眶红了。

“这支宣传队舞蹈是自己编排,歌曲也是自己编写。”沙南社区主任王慧说,每天早上一上班,就听到从晨练点传来的《解放区的天》,一群老人踩着节拍,那舞跳得真叫欢。时间不长,“沙南社区文艺宣传队”就出大名了,不断拿到区、街道文艺比赛大奖。

“纪念改革开放30周年那阵子,张老让我写首歌,我勉强写了一首,他帮我修改。”现在,陶雪琴张口就来:“扬州,我为你骄傲;扬州,我为你自豪。祝福我们的新扬州,明天更加美好……”

共产党人,身上永远有一股正能量。这股力量犹如春雨,悄无声息地浸润着社会上每一个人。陶雪琴感慨地说:“每次去张老家排练,一口气就能爬上四楼,就好像那儿有一块磁铁!”

“离休不离党、退休不褪色”

我们来晚了。来到张老人生最后居住的曜阳老年公寓,斯人已逝。

推开公寓的一个房间,一位头发雪白的老人迎了出来。她就是张万林的妻子陈哲,人们都称她“陈老师”,小张万林13岁。

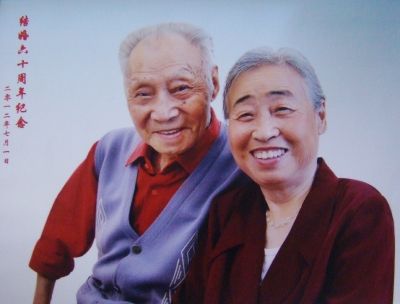

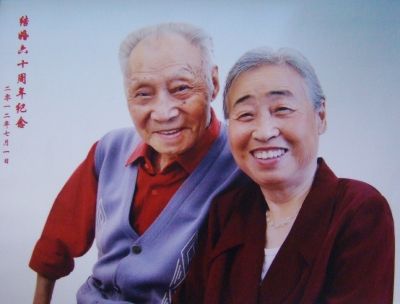

屋子很小,一室一厅。墙壁上挂着几张照片,挂得最高的是一张毛泽东、刘少奇、朱德在机场迎接周恩来总理出访回国时的照片,下面是张万林的两张近照,电视柜上放着一张他和陈哲结婚60周年的合影。

60周年,用现代人的话讲,叫“钻石婚”。陈哲说,60年来,她和张万林没有拌过半句嘴、红过一次脸,张万林去哪,她便去哪;张万林做啥,她便支持啥。经历过革命和艰苦岁月走到一起的夫妻,心早已经“长”在了一起。

张万林打小只读过3年私塾,陈哲念过初中。1950年,在组织的介绍下,这对年轻人跨越年龄、文化差异的鸿沟,结为伉俪。此后,无论是开拓北大荒,一守双鸭山林场18年,还是离休在扬38年,这对革命夫妻不离不弃,相互勉励,几十年如一日,把学习党的理论、方针、路线,当成每天最大的快乐。

在公寓张老的家里,最显眼的是各种各样的党报党刊,还有房间里堆积的学习笔记,这些笔记摞起来足足有一人多高。

离休38年来,张万林坚持写学习笔记,笔记本纸的抬头有些是东北地区过去的单位,有些是上个世纪90年代会计用的税务记账单,反面折叠,再装订成本子。笔记的封面是泛黄的牛皮纸。

张老记笔记,都是按照年份编成一本本,一共多少页、多少字,封面上写得清清楚楚。翻看笔记,里面冷不丁会夹着一张小纸条,上面写着一行字:“重要资料不可失。”

这里有必要引用一份张老所记载的“重要资料”:渡江支前出征扬泰地区各级干部3631人,支前民力976977人,船只22722只,担架9514副,挑子56392副,小车子43135辆;扬泰地区支前烈士,抗日战争53人,解放战争182人……

这些被张老注明“不完全统计”的珍贵史料,变成了他走进扬州各大校园进行爱国主义巡回演讲的重要资料。

2010年,在“曲江南路2号”住了15年的张万林搬进了曜阳老年公寓。即便路远了,90多岁的张老还是隔三岔五来到曲江街道,两件事:一是索要最新的党的思想宣传资料,二是请人联系学校讲课。

“学习,就是输氧理疗。”张老最爱说这句话。每回要到党的文件和资料,他就像讨到宝贝一样,回家用放大镜逐字逐句地阅读,用红水笔画出里面的精辟论述。晚上,他就写个人学习心得。第二天,他便通知党小组成员到他家集中学习。

曲江街道的同志说,和这位90多岁的老人交谈,他不断冒出当下社会最时新的词语。谈两岸形势、谈反腐倡廉……说到前年日本上演购买钓鱼岛闹剧时,平时脾气特别好的他,气愤得把桌子拍得啪啪响。

俗话说:“活到老,学到老。”可在张万林那里,还要添加一句:用到老。2003年,他担任广陵区关心下一代委员会委员,时常联系学校讲学。他说,现在孩子们接受爱国主义教育要因时而异,讲道理不如讲故事。

张老讲课,有个“三不原则”:不要车接,不用留饭,不收费用。

有一次,去扬大讲课,大学生们头一回听革命老前辈讲“陈毅过江”、“刘少奇到盐城”、“四战李堡”、“六战邵伯”的故事,个个听得入神。临走前,学生们送给他一枚“扬州大学”校徽。别在胸前,他一路舍不得摘下。

2006年,全国推选老干部先进个人。省委老干部局获悉张万林的事迹后,决定将他增补进推选人名单。中组部老干部局领导认为张万林“事迹感人,精神可嘉,值得表彰”,决定把中直机关的一个名额调配给江苏扬州的张万林。

表彰异地安置的老干部,全国罕见。遗憾的是,那一年表彰大会,张老因身体原因,错过了获胡锦涛同志接见的宝贵机会。

不攀比、不享受、不向组织提任何要求

“张老家的沙发会咬人!”说这话的是扬州原外经委离休干部许金寿。从1985年开始,他就和张万林做邻居,还是党小组政治学习的搭档。

1985年,陈哲的单位木材公司给张家分配了一套50平方米的房子。许金寿回忆说,对于离退休干部来说,最怕的就是过不上组织生活。他于是找张万林商量,决定把每周一次的政治学习放在张老家。从此,“曲江南路2号”就成了曲江街道一个“党员中心户”。

“水泥地,黑墙壁,沙发戳屁股。”许金寿这么形容张老原来的家。有一年,市领导去慰问张老,刚坐下就被沙发“咬”了一口。原来,沙发旧了,海绵破了,下面的弹簧顶了出来。

在曲江街道,张万林“抠门”是出了名的。老两口日子过得很清贫,孩子们回家看望他们,张老开心地对老伴说:“今天多加一道菜,炒鸡蛋。”平时要是患上感冒之类的小病,他从不买药、不去医院,菜场上买来萝卜、生姜,说:“土方子,很管用!”

“我这个老伙计啊!临去世时,上身是参加‘百叟宴’政府发的唐装,鞋子还是头一天在曲江小商品市场买的。”说着,许金寿落下一行热泪。

张万林在生活上不花钱出名,“散”钱也出名。50平方米的小屋子被各种各样的演出服、道具塞满,全是张老夫妇自掏腰包购置的。

每次排练,张万林总会来事。休息的时候,他一声招呼:“大家过来聚聚……”于是,一场诸如“婆媳关系相处艺术”、“市民的低碳生活”讲座就开始了。临了,他还给每个队员发放一本《养生指南》,教大家如何食疗。一本书9块钱,张万林免费发放。

社区搞活动,凳子不够用,张万林二话不说,拿出政府发的半年“尊老金”,一口气买了60张。搬到曜阳老年公寓时,他又把家里的1000多本藏书全捐给社区。

好多人都说,张万林这老头身上有好多“解不开的谜”。

有人问他:“张老啊,你是个老革命,又是许多厂长书记的师傅,只要你开口,两个儿子的工作不愁没着落。”

张万林膝下两子,都曾在父亲所在的23军69师当过兵。复员后,大儿子在扬州柴油机厂工作,二儿子在亚星客车涂装车间做油漆工。老干部局领导专门找上门:“张老,你为革命奉献了一辈子,不要亏了孩子们。由组织出面,给他们调个轻松的工种行吧?”

征求张家老二的意见时,他回答说:“客车涂装也是个技术活,你不做,我不做,总要有人做吧!”张万林一拍手掌:“二小子,像我!”

张万林是正团职干部,离休前任黑龙江双鸭山林业局局长。按照国家政策规定,现在应该享受地市级离休干部待遇。由于过去的档案丢失了,他至今只享受黑龙江当地正处级离休干部标准待遇,每个月比扬州同级别的少拿2000元。

有人说,“张老你亏大了。”他却一笑:“多拿多用,少拿少用。”理由很简单,比起那些战场上写过血书、战争中牺牲的战友,他是幸运的,该知足!

在张万林心里,真正的共产党人,活着是为了信仰。自从向党宣誓那一天起,这辈子就永远与“奉献”拴在了一起,直至生命的终点。

扬大医学院一张市民捐赠遗体器官的申请表上,记者看到了张万林和陈哲夫妇的名字,时间定格:2006年4月1日。

讲奉献,是共产党员应有的政治品格,是共产党员先进性的重要体现,也是践行群众路线的必然要求。张万林老人的光辉事迹告诉我们,什么叫一生的追求,什么叫一生的奉献。

人生有限,奉献无限。对于一名共产党员来说,一时一事奉献并不难,难的是奉献一辈子。无论是革命战争年代,还是建设改革时期;无论是在工作岗位之上,还是在离休安置之后,张万林老人都牢记使命,坚持奉献,在每一个岗位上都散发出了光和热。在生命的最后,遗体捐赠给扬大医学院,更是用一生证明了奉献没有句号。

奉献是共产党员最鲜明的特色,共产党员的价值就在于奉献。今天我们践行群众路线,很重要的一点,就是在自己的工作和生活中,将服务人民群众作为一切工作的出发点和落脚点,努力向国家、向人民、向社会毫无保留地贡献自己的劳动和智慧。

(编辑:徐宜鹏)